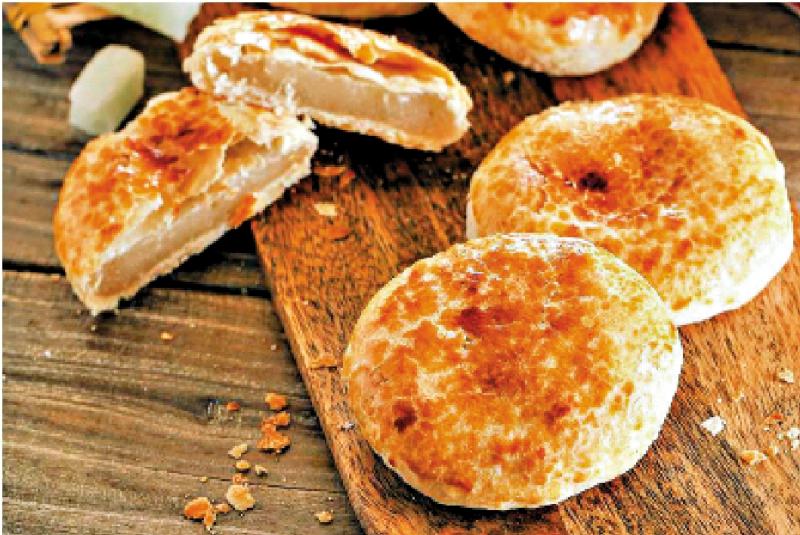

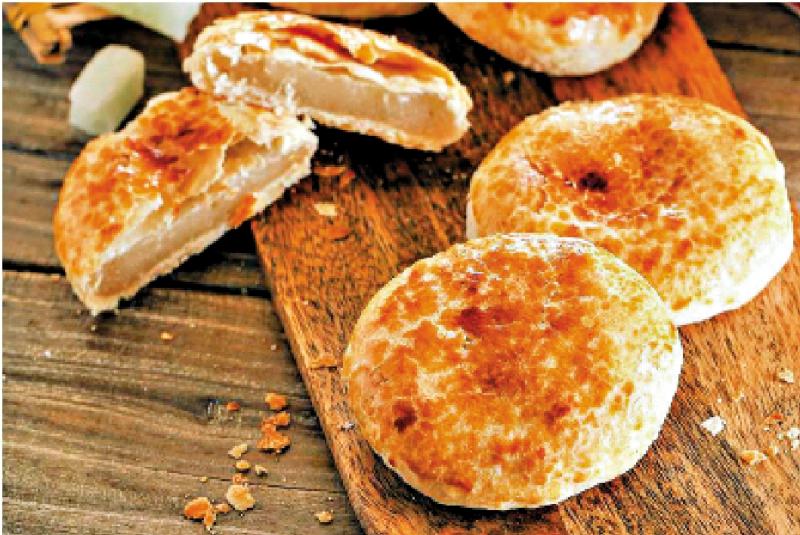

圖:老婆餅是香港特色伴手禮之一。

提起香港的手信(旅游伴手禮),老婆餅無(wú)疑是其中一顆耀眼的明星�����。一塊金黃酥脆的老婆餅�,承載的不僅是糖冬瓜與酥皮的纏綿���,更是一部跨越三百年的文化遷徙史�。從潮汕平原的炊煙到香江兩岸的霓虹�����,從家庭作坊的溫情到工業(yè)文明的淬煉���,這道看似尋常的糕點(diǎn),更是一種文化的象征���,承載著香港人的情感與記憶���,成為連接人與人之間情感的橋梁。

關(guān)于老婆餅的文獻(xiàn)記載�����,最早見(jiàn)于徐珂于民國(guó)六年(一九一七年)所編撰的《清稗類鈔》之“飲食類”篇章:“廣州有餅,人呼之為老婆餅�����。蓋昔有一人����,好食此餅,至傾其家�,后復(fù)鬻其妻購(gòu)餅以食之也?����!庇涊d的內(nèi)容是說(shuō)�,廣州流傳一個(gè)叫老婆餅的特色餅點(diǎn),昔日有位嗜餅如命的食客���,因?yàn)樨潙俅孙灥拿牢?����,?lè)此不疲��,竟然耗盡家財(cái)�����、變賣妻子以換取此餅食用���?�?梢?jiàn)老婆餅這種美食的受歡迎程度���。但從文中“蓋昔有一人”這幾個(gè)字眼來(lái)看,這其實(shí)是一種典型的傳說(shuō)體�。

關(guān)于老婆餅的起源,撲朔迷離����,民間流傳著多個(gè)版本�。其中有一版本就是元末明初朱元璋起義時(shí),因?yàn)榧Z食常常不夠用����,還得到處奔波打仗,其妻馬氏便想出用小麥��、冬瓜混合制成粗糧餅以方便攜帶和食用,后來(lái)逐漸演變?yōu)樘嵌橡W的酥餅�。但顯然這種說(shuō)法存在明顯漏洞,傳統(tǒng)老婆餅皮薄餡軟�,酥脆易碎,顯然不適合長(zhǎng)途行軍�����,更難以作為儲(chǔ)備糧長(zhǎng)期保存���。

另一則更可信的傳說(shuō)�����,源自清朝光緒年間的廣州蓮香樓(原名“連香樓”):相傳元末明初開(kāi)始����,潮州民間已有用冬瓜蓉制作點(diǎn)心的傳統(tǒng)��。當(dāng)?shù)貗D女將冬瓜切塊熬煮成蓉����,摻入糯米粉和蔗糖,制成“冬瓜角”�����,作為潮州家庭待客的重要點(diǎn)心。這種以糖冬瓜為靈魂的樸素甜食�,因其耐儲(chǔ)存、易攜帶的特性��,成為漁民出海和商隊(duì)行商的必備干糧���。據(jù)《潮州府志》記載���,清咸豐元年(一八五一年),廣州十三行的商船不僅載著瓷器與茶葉北上�����,更將潮州糖冬瓜運(yùn)往珠江流域�。由此,隨船遷徙的潮籍點(diǎn)心師傅����,悄然埋下味覺(jué)革命的種子�。

清光緒十五年(一八八九年),廣州蓮香樓一名喚陳氏的潮籍師傅��,其妻子以家鄉(xiāng)炸冬瓜角為靈感,將家鄉(xiāng)的糖冬瓜餡料與廣式酥皮結(jié)合�,加入糖漬肥豬肉(冰肉)增添油潤(rùn)口感,創(chuàng)造出“皮薄餡厚�、甜而不膩”的酥餅。這道融合潮汕粗獷與廣府精致的酥餅�,其獨(dú)特的口感令茶客驚嘆,戲稱其為“潮州老婆餅”���,這種看似大俗其實(shí)不俗的命名����,暗含市井智慧──以夫妻情誼為賣點(diǎn)的食物����,天然具備情感共鳴的基因。

宣統(tǒng)二年(一九一○年)���,翰林陳如岳為茶樓題寫(xiě)“蓮香樓”金匾時(shí)��,特意贊其老婆餅“酥皮若蟬翼�����,甜餡賽蜜餞”���。誰(shuí)也不會(huì)想到�����,這份文人雅士的認(rèn)證�����,竟讓老婆餅這道平民點(diǎn)心一舉躍升為廣府飲食美學(xué)的象征��,后來(lái)更是與蝦餃��、叉燒包并稱“茶樓三杰”����。至一九三○年代���,廣州已有二十三家茶樓專設(shè)老婆餅工坊����,日銷量突破兩萬(wàn)件����。茶樓間的競(jìng)爭(zhēng)加速了老婆餅的改良。因“老婆”二字蘊(yùn)含夫妻和睦之意��,廣府商人將老婆餅與婚俗深度綁定�����,推出鹹甜雙拼的“鴛鴦餅”����,供新人婚禮時(shí)饋贈(zèng)賓客。據(jù)《廣州飲食志》記載��,當(dāng)時(shí)的西關(guān)大戶嫁女����,需定制九百九十九枚酥皮印喜字的老婆餅,寓意“長(zhǎng)長(zhǎng)久久”����。這種文化營(yíng)銷策略,使老婆餅突破食物范疇�,成為嶺南婚慶手信的代表,加速了這種美食在大灣區(qū)的傳播�。

二十世紀(jì)中葉,老婆餅傳入香港。元朗地區(qū)因毗鄰深圳��、土地成本低廉�����,成為餅店聚集地����。恒香餅家傳人便帶著二百塊銀元跨過(guò)羅湖橋,在元朗大馬路掛起“潮式酥餅”招牌��。誰(shuí)曾想���,這家不足三十平米的作坊���,竟成為改寫(xiě)老婆餅命運(yùn)的起點(diǎn)。恒香餅家率先開(kāi)啟工藝革新:一是以椰蓉替代部分糖冬瓜�,降低甜膩感;二是用植物油替換豬油���,適應(yīng)現(xiàn)代健康需求����,同時(shí)使酥皮更鬆化;三是以鐵盒包裝替代草紙包裹���,并在鐵盒包裝印上“龍鳳呈祥”紋樣�,不僅將散裝點(diǎn)心升級(jí)為婚嫁必備手信�����,更是將保質(zhì)期從三天延長(zhǎng)至七天。這一革新恰逢香港經(jīng)濟(jì)起飛期,打工仔下班后攜鐵盒老婆餅探親訪友���,逐漸形成“手信文化”雛形�;跨境貨車司機(jī)經(jīng)羅湖口岸將老婆餅帶入內(nèi)地�����,更是無(wú)意間打通了文化反哺的通道����。

如果說(shuō)工藝革新是骨骼,文化賦魅則是靈魂�。一九八○年代,恒香餅家與TVB劇集展開(kāi)合作�,將老婆餅植入香港集體記憶的深層肌理����?���!逗┓虺升垺分邪⑼鸀槠扪兄评掀棚灥那楣?jié),讓“買餅示愛(ài)”成為港式浪漫的標(biāo)配���;《溏心風(fēng)暴》里鐵盒禮餅的頻繁出鏡���,更是不斷強(qiáng)化大眾認(rèn)知,讓老婆餅與香港市井生活深度綁定����。尤其可貴的是,恒香餅家還借勢(shì)推出“現(xiàn)烤劇場(chǎng)”──透明廚房里����,師傅搟皮、包餡�、刷蛋液的動(dòng)作如同舞臺(tái)表演,空氣中彌漫的黃油焦香成為生動(dòng)的廣告�����。這種沉浸式消費(fèi)體驗(yàn),讓游客在購(gòu)買手信的同時(shí)��,同步收獲“港式生活”的文化想像���。到八十年代����,旅游手冊(cè)將老婆餅與絲襪奶茶�、蛋撻并列為“港式三寶”���,成為香港必推的“地道體驗(yàn)”�,當(dāng)時(shí)老婆餅的年產(chǎn)量更是躍升至一千二百萬(wàn)件��。

一九九七年香港回歸祖國(guó)前夕���,元朗餅舖已形成產(chǎn)業(yè)集聚��,年產(chǎn)量達(dá)四千八百萬(wàn)件��,七成經(jīng)羅湖口岸北銷���。老婆餅這道源自潮州的甜食�,歷經(jīng)廣府商業(yè)文明的鍛造�����,最終在香港完成國(guó)際化轉(zhuǎn)身���,又以“非遺手信”身份回歸故土���,形成“潮州起源─廣州定型─香港揚(yáng)名”的文化閉環(huán)。之后�,婚嫁禮餅制作技藝更是入選香港非遺清單,老婆餅成為機(jī)場(chǎng)免稅店熱銷手信����。機(jī)場(chǎng)免稅店里,改良版迷你老婆餅采用獨(dú)立包裝�����,保質(zhì)期延長(zhǎng)至九十天�����,年出口量突破百萬(wàn)盒�����。據(jù)統(tǒng)計(jì),二○一九年入境游客手信消費(fèi)中����,老婆餅占比百分之二十三,其文化吸附力遠(yuǎn)超杏仁餅與雞蛋卷���?����!皫б缓欣掀棚灧祪?nèi)地”逐漸成為大灣區(qū)民間交往的縮影。

三百年時(shí)光淬煉�,一塊酥餅見(jiàn)證了潮汕人的拓荒、廣府人的精致�、香江人的拚搏。從潮州鄉(xiāng)野的樸素甜食��,到香港元朗的黃金招牌�����,老婆餅的百年歷程不僅是一部美食進(jìn)化史�,更是大灣區(qū)文化交融的縮影�����。它見(jiàn)證了一地一城的興衰��,承載了世代匠人的堅(jiān)守�,最終昇華為跨越地域的集體記憶���。當(dāng)我們?cè)谠世系暌碌谝豢谒诛?����,齒間碎裂的不僅是三百年的糖霜�,更是韓江���、珠江�����、香江共同釀造的文明之蜜�����。這份甜而不膩的滋味���,仍在書(shū)寫(xiě)新的篇章—在“一小時(shí)生活圈”的灣區(qū)時(shí)代��,老婆餅早已超越食物本身���,成為山海相望的人們彼此確認(rèn)文化血脈的味覺(jué)圖騰。

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)