何志平

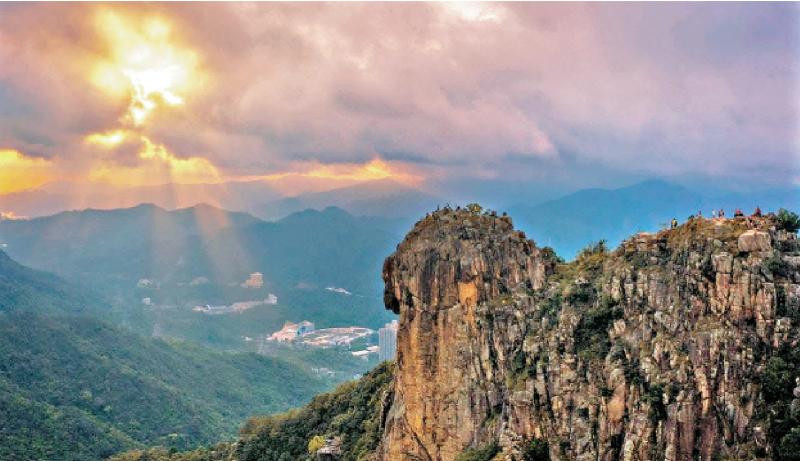

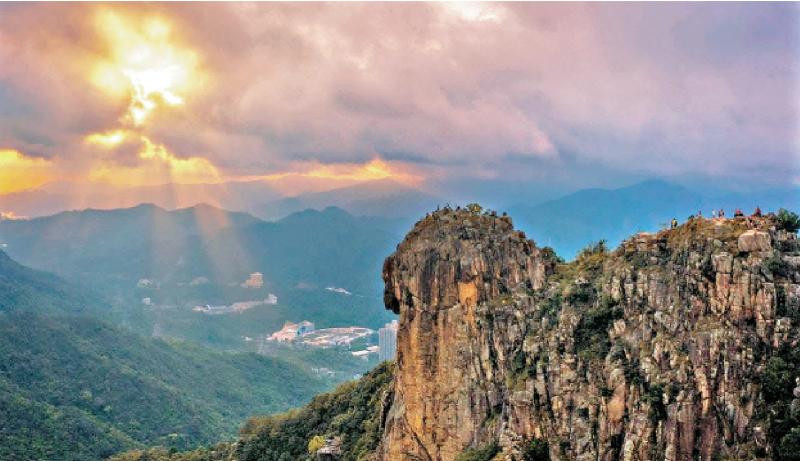

圖:獅子山象征港人拚搏奮斗精神。\資料圖片

近來(lái)整理家中舊物�����,一盤盤泛黃的磁帶,一張張老舊的黑膠與雷射唱片����,仿佛打開了時(shí)光的隧道,無(wú)數(shù)青春記憶在正午的陽(yáng)光下簌簌而落�,多年的光陰之塵忽而彈落而去,曾經(jīng)那些深入血脈的信仰以及生生不息的力量�,像鳥兒一樣飛了出來(lái)。你我他�,哭著,笑著�,與一首首粵語(yǔ)歌,在這南隅的小島上一起長(zhǎng)大���。

我喜歡音樂(lè)�,喜歡拉小提琴�����,喜歡《獅子山下》《我的中國(guó)心》《萬(wàn)里長(zhǎng)城永不倒》《從不放棄》《風(fēng)再起時(shí)》等粵語(yǔ)歌。這些歌和香港這座城市一樣����,風(fēng)格雜糅多元且多變����,既傳統(tǒng)又現(xiàn)代,既大氣磅礴又細(xì)膩敏感而包羅萬(wàn)象����。它記錄下青春少年的熱血無(wú)畏和追尋“理想”的百折不撓,也表達(dá)了人生的彷徨和歸家的渴望����,以及對(duì)世事如棋的哲學(xué)思考;它贊嘆英雄人物的俠義無(wú)雙�,也認(rèn)同市井小民的樂(lè)觀通達(dá);它在愛(ài)情和親情里柔腸百轉(zhuǎn)�����,于人們隱秘的內(nèi)心深處激起漣漪����,也會(huì)因?yàn)榧覈?guó)情懷和民族大義而慷慨激昂��,不懼不讓�����。

黃霑說(shuō)���,每一個(gè)時(shí)代,都有自己的聲音����。上世紀(jì)四五十年代,香港人在街頭巷尾哼唱的���,多是充滿通俗俚語(yǔ)諧趣的粵語(yǔ)流行曲�,如鄧寄塵的《墨西哥女郎》��、鄭君綿的《飛哥跌落坑渠》���、鄭碧影的《詐肚痛》等����。上流華人社會(huì)偏愛(ài)廣州傳來(lái)的粵劇歌曲和粵曲小調(diào),亦有一批名流商紳喜愛(ài)戰(zhàn)后從北方南下的國(guó)語(yǔ)時(shí)代曲��,如周璇�����、白光�、顧媚、姚莉的《夜上?���!贰端募靖琛芳啊度辍返?���。當(dāng)時(shí)的莘莘學(xué)子耳熟能詳?shù)氖巧鲜兰o(jì)五六十年代早期的歐美流行曲,奈何中學(xué)生們的英文程度都不深�,市間便興起“聽流行曲學(xué)英文”的風(fēng)氣,一批批英文歌集陸續(xù)面世���,人人手執(zhí)一本����。

六十年代中期���,美國(guó)“嬉皮士”用公社式的和流浪的生活方式來(lái)宣示他們對(duì)民族主義和越南戰(zhàn)爭(zhēng)的厭惡����,搖滾樂(lè)、反叛��、和平與自然的民歌創(chuàng)作傳入香港�。香港青年學(xué)界追捧“彼得、保羅和瑪麗”�、“卜戴倫”、“連儂”�、“披頭四”等從民謠歌手到結(jié)他搖滾樂(lè)隊(duì)的組合。唱著英文歌曲�,哼著隆隆的節(jié)奏。本地青年結(jié)他流行樂(lè)隊(duì)先后有許冠杰的“蓮花”及譚詠麟的“溫拿”�。

六十年代末,有次電視節(jié)目中�����,慣唱?dú)W西流行歌曲的許冠杰突然打破囿限�,破天荒第一次中曲西唱,以西方唱腔清唱傳統(tǒng)粵語(yǔ)小調(diào)“一水隔天涯”���,創(chuàng)意效果驚人����。后來(lái)許氏兄弟專輯《鬼馬雙星》,其中一九七二年面世的《鐵塔凌云》����,更成為香港文化的標(biāo)志性時(shí)代曲。那時(shí)年輕學(xué)子在一九六七年后���,紛紛心往他邦����,認(rèn)他方為樂(lè)土����,結(jié)果許氏兄弟將自己外出所見(jiàn)心得譜成此歌��,觸動(dòng)無(wú)數(shù)香港人的心弦:鐵塔�、富士、自由神像�����,都“豈能及漁燈在彼邦”��。這也是香港年輕一代,第一次唱出了對(duì)家鄉(xiāng)香港的熱愛(ài)�����。

之后�,由搖滾樂(lè)隊(duì)伴奏的粵語(yǔ)流行歌曲,通過(guò)電視�����、廣播����、演唱會(huì)等途徑傳播,如《上海灘》《小李飛刀》等主題曲�����,逐漸成為香港流行音樂(lè)的主流�����。一九八二年�,香港電視臺(tái)和唱片娛樂(lè)公司開始主辦每年一屆的“新秀歌唱大賽”,陸續(xù)發(fā)掘梅艷芳�����、呂方、黎明�����、鄭秀文�����、楊千嬅等歌手�;一九八四年,又啟動(dòng)了全港十八區(qū)業(yè)余歌唱比賽���,張學(xué)友�����、李克勤等脫穎而出。這兩個(gè)大賽���,可謂香港歌壇的兩大搖籃��。從此��,歌星大型演唱會(huì)日夜舉辦�。能容一萬(wàn)二千五百人的香港紅磡體育館場(chǎng)場(chǎng)爆滿,一票難求��,開啟香港流行音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的巔峰時(shí)期�。

到了八十年代內(nèi)地改革開放,粵語(yǔ)歌又乘著錄像帶���、光碟和“卡拉OK”的快車�����,風(fēng)靡大江南北����。同時(shí)香港影視劇在亞洲�、歐美等地區(qū)的發(fā)行,也使香港流行歌曲隨之唱響了全世界華人的各個(gè)角落�����,在中國(guó)非粵語(yǔ)地區(qū)及全球華人中產(chǎn)生了重要影響�,是華語(yǔ)流行樂(lè)壇的重要文化現(xiàn)象。

這些年我輾轉(zhuǎn)多國(guó)�����,不管是年長(zhǎng)的華人僑胞,還是留學(xué)旅居的年輕一代���,或多或少都受到“香港歌”的影響����。哪怕很多人不會(huì)說(shuō)粵語(yǔ)����,也能隨口哼唱《海闊天空》等。我想歌曲流行�,不是容易上口娓娓動(dòng)聽,只因它代表時(shí)下社會(huì)心聲����,唱出多少人的共鳴共情。音樂(lè)形式和節(jié)拍�,是載體媒介,用來(lái)輸送人內(nèi)心的感覺(jué)情緒���,是無(wú)言的表達(dá)與社會(huì)的集體情感的忠實(shí)見(jiàn)證,反映著我們的精神面貌��、喜怒哀樂(lè)、回憶與安慰���?��!傲餍小备怯∽C那個(gè)年代,我們對(duì)理想最熱切����、最激情的追求和仰望。

就像羅文的《獅子山下》�����,直到今天����,仍被稱為是最能夠透徹地描述香港精神及情懷的“香港之歌”。歌如歷史�����,歷經(jīng)時(shí)間的篩選考驗(yàn)�����,而流傳成為經(jīng)典的流行文化,正因其中蘊(yùn)含著一種無(wú)名的力量�,直擊心靈最深處的那一塊柔軟。

二○一六年���,一位臺(tái)灣女作家在香港大學(xué)發(fā)表題為“一首歌��,一個(gè)時(shí)代”的演講互動(dòng)中����,提問(wèn)臺(tái)下聽眾的人生啟蒙歌�。一位香港教授回答:“是進(jìn)大學(xué)時(shí),好多師兄帶我們唱的《我的祖國(guó)》”����。作家驚訝地反問(wèn):“真的?《我的祖國(guó)》怎么唱�,頭一句是什么?”于是“一條大河波浪寬”唱響了第一句�����,之后一個(gè)接一個(gè)的聽眾參與他的歌唱�。千人會(huì)場(chǎng)上,《我的祖國(guó)》歌聲越來(lái)越大,最后形成頗有聲勢(shì)的集體大合唱����。

當(dāng)時(shí)坐在聽眾席后排的我�����,不期然間熱淚滿眶��。當(dāng)歌聲響起�,我剎那頓悟,不管粵語(yǔ)或是什么語(yǔ)言�,不管年代,只要歌曲可把今天我們每一個(gè)人�����,與那縱橫五千年的大我連上心����、結(jié)上盟,就能回歸自性����,找到真我。一首又一首的歌曲,才能跟著我們一段又一段的人生路����,一個(gè)又一個(gè)時(shí)代,一路“流行”�。

時(shí)光與香港,倏然而過(guò)�,一切恰是最好。

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)

京公網(wǎng)安備11010502037337號(hào)